インスマウスの影 第3章

H・P・ラヴクラフト,インスマウスの影,ウィアード・テイルズ,1941年

訳

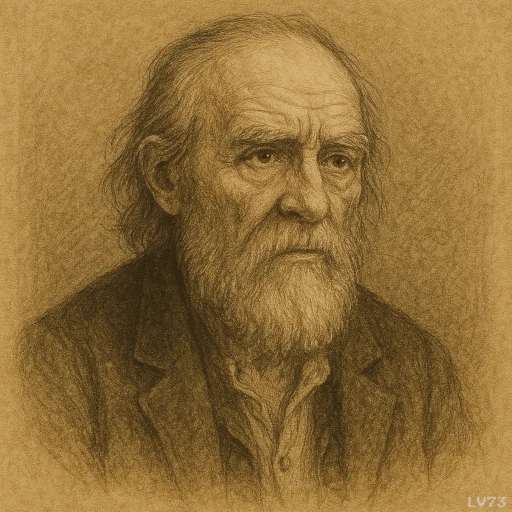

私は、あの老人が話すのは支離滅裂で信じがたい伝説の断片にすぎないと聞かされていたし、彼と話しているところを地元の者に見られるのは危険だとも警告されていた。それでも、この町の衰退を実際に目にしてきた老齢の証人、その記憶がまだ帆船と工場の時代にまでさかのぼるという事実は、いかなる理性をもってしても抗しがたい誘惑だった。好奇心は分別も用心も超えて燃え上がり、若者らしい自惚れから、私はウィスキーの力を借りれば、たとえ雑多で荒唐無稽な語りからでも、わずかばかりの歴史的事実の核を抽出できるかもしれないと考えた。

クォート瓶のウィスキーは、広場のすぐ外れ、エリオット通りの薄汚れた雑貨屋の裏手で、やや高値ではあったが、容易に手に入った。

広場に戻ると、私は運が良いことに気がついた。というのも、ギルマン・ハウスの角を曲がってペイン通りから出てきたのは、まさしくあの背の高いやせ細った、ぼろをまとったザドック・アレン本人だったのだ。私は計画通り、買ったばかりの瓶をひらひらと掲げて彼の注意を引き、そのままワイット通りへと向かった――できる限り人目のつかぬ地域へ誘導するためだ。メインストリートに出る前、私は背後からかすれた「おい、旦那!」という声を聞き、ついに彼が追いついてきたのを許し、瓶からたっぷりと酒を飲ませた。

我々はウォーターストリートを歩き、廃墟と化した傾いた建物の連なる陰鬱な光景の中を南下したが、彼の舌は思ったほど早くはほぐれなかった。やがて私は、崩れかけた煉瓦壁の間に、草に覆われた海岸への抜け道を見つけた。そこには、雑草に覆われた石積みの波止場が延びており、水辺の近くには苔むした石が積まれていて、腰掛けるのにちょうどよかった。北側には廃倉庫があり、完全に人目から隠れることができた。

アーカム行きのバスが出る八時までは、まだ四時間近くあった。私は老人に慎重に酒を振る舞いながら、持参の質素な昼食を口にした。酔わせすぎて意識を失われては困るので、酒の量には注意した。やがて一時間ほどが経ち、彼の警戒心に満ちた沈黙はようやく崩れ始めた。そして彼のさまよう視線が、ちょうど波間にくっきりと浮かび上がっていた「悪魔の暗礁」に留まったとき、彼は私に身を寄せ、上着の襟をつかみ、鋭く囁いた――それは、もはや誤解しようのない言葉だった。

「あそこが、すべての始まりだった――あの呪われた邪悪の巣窟、深海の入り口さ。地獄の門――底なしの淵で、どんな測線でも届かん。オーベッド船長がやったのさ――南洋の島々で知ってしまったんだよ、自分のためにならんことをな。

オーベッド船長ほどの男はおらんかった――悪魔の手先みたいな奴だったよ、へっへっへ! あいつが外国の話をしとったのを覚えてる。クリスチャンの集会なんぞに出て、へりくだって重荷を背負う馬鹿どもを笑ってたもんさ。『もっとマシな神を持たにゃならん』ってな――インドあたりの奴らみたく、捧げ物をすりゃあ魚をくれて、祈ればちゃんと応えてくれるような神を、ってな。

マット・エリオットっていう一等航海士もよくしゃべっとったが、あいつはそういう異教的なことには反対だった。あいつが言ってたのは、オタヘティ(タヒチ)の東の島に古い石造りの遺跡があってな、誰も由来を知らんようなやつだ。ポナペ島の遺跡に似とるが、彫られてる顔はイースター島の巨像みたいだったって話さ。そこの近くに、火山島がもう一つあって、そっちにも遺跡があったが、そっちは彫刻が違っててな――どうも昔は海に沈んどったようで、すり減っとった。んで、あちこちに恐ろしい怪物の絵が彫ってあったんだ。

さてな、マットが言うには、その辺りの原住民は魚が豊富でな、金で作った腕輪や飾りや冠を身につけていたってさ。それがまた、そこの島の遺跡に彫られてた怪物とそっくりだったそうだ――魚みたいなカエルか、カエルみたいな魚で、人間の形をしてたりして、いろんな姿勢で描かれてた。誰もその金がどこから来たか教えてくれんし、周囲の島では魚が獲れんのに、そこだけは大量に獲れてたってんで、みんな不思議がってた。マットも不思議に思い始めてな、オーベッドも同じだったさ。オーベッドは、若くて美しい連中が年々姿を消すことにも気づいとったし、年寄りがほとんどおらんことにも気づいてた。それに、そこの連中の顔立ちが――カナキー(南洋人)にしちゃ、ちと異様すぎるって思ったんだよ。

オーベッドは、あの異教徒どもから本当の話を引き出したんだ。どうやってやったのかは知らんが、最初はあいつらが身につけとった金色の飾りもんを交易に使いよった。それがどこから来たのか、もっと手に入るのかを訊きまくって、ついに族長――ワラケアって名だったな――から話を引き出した。オーベッド以外、あんな黄色い悪魔の戯言を信じた奴なんておらんさ。だが船長は、人間の心を本のように読み取ることができたんだ。へっへっへ! 今じゃ誰もわしの話なんて信じちゃくれんが、あんたは――そうさ、あんたの目には、オーベッドが持ってたような鋭さがあるようにも見えるな。」

老人の囁きはかすれていったが、私はその声色に籠められた、ぞっとするような真剣さと不吉な響きに思わず身震いした――それが、酔いどれの妄想にすぎないと分かっていても、だ。

「さてな、船長は、世の中には人が知っとらんようなもんがあるってことを学んだのさ――いや、知ったところで誰も信じやせんがな。あのカナキーどもは、自分らの若い男女を海の底に棲む何かの神々に供えて、その見返りにいろんな恵みを受け取っとった。例の妙な遺跡がある小島で、そいつらと出会ったらしい。あのカエルだか魚だか分からん怪物の彫刻は、どうもそいつらの姿を描いたもんらしい。人魚の話やら、そういうのの元になった連中かもしれんな。そいつらは海底に都市を持っとって、その島は元々そこからせり上がってきたもんだった。島が浮上したとき、石造りの建物の中には、まだ生きとるもんがいたらしい。それでカナキーどもも、そいつらの存在に気づいたってわけだ。最初はびっくりしたが、すぐに身振り手振りで意思疎通ができるようになって、やがて取引が成立した。

そいつらは、人間の生贄が好きだった。昔は地上の人間と取引しとったが、長いこと忘れとったらしい。供えられた者がどうなったのか――そりゃ、わしが言うべきことじゃねぇし、オーベッドも深くは訊かんかったようだ。だがカナキーどもには、ちょうどよかった。あいつら、何もかも行き詰まってて、藁にもすがる思いだったんだ。連中は年に二度――五月の晦日(五月祭前夜)と十月三十一日(万聖節の前夜)に、決まって若者を一定数、海に捧げた。ほかにも、自分たちで彫った小物なんかも献上してたよ。それと引き換えに得られるのは、海中のどこからともなく押し寄せてくる大量の魚、そしてときどき金色の宝飾品さ。

で、問題は――そいつらカエルみてえな魚と交わるって話になったとき、カナキーどもはさすがにためらった。だがな、あることを知って考えが変わったんだ。人間ってのは、ああいう水の生き物と遠い血縁関係があるらしい。つまり、生き物はもともと水から出てきたもんで、ちょっと変化すりゃまた戻れるって寸法だ。もし血を混ぜれば、人間の姿で生まれても、やがて少しずつそっちの姿に近づいていって、最後には水に還って海底の仲間になれるって話さ。そしてな、ここが肝心だ――水に入った奴らは、二度と死なんのだよ。暴力で殺されない限り、絶対に死なん。

さて、その頃オーベッドがその島に出入りしてたときには、島民の連中はもうすっかり深海のもんの血が混じっとった。年を取って変化が目に見えるようになると、町中に顔を出さなくなって、海に帰る決意ができるまで隠れておった。中には完全に変わりきれん奴もいたが、大抵はあいつらの言う通りになったさ。最初からそっち寄りに生まれた連中は、早いうちから変わり始めたし、見た目が人間に近かった者も、七十歳過ぎまで島に居残ることもあったが、だいたいその前に『試し潜り』に出るんだとよ。水に戻った連中は、ちょくちょく陸に戻って来てな、自分の五代先の祖先と普通にしゃべってたりするもんさ――そいつが陸を去って二百年経ってようがな。

あいつらは、『死ぬ』って概念から完全に自由になっとった。よその島との戦争でカヌーが沈められたり、海の神々への生贄になったり、毒蛇や疫病や急な病気にやられたりでもしない限り、ただの『変化』として海に還っていくんだ。それが、最初は不気味に思えても、しばらくすりゃ何とも思わんようになる。むしろ、捧げたもん以上の見返りがあると信じとった。そしてオーベッドも、ワラケアの話を噛み締めるうちに、同じように思うようになったらしい。ちなみにワラケアってのは、王族の血を引いてて、他の島の王家とも混血せんようにしとったもんだから、魚の血は混じっとらんかったそうだ。

ワラケアはな、鉛か何かでできた妙ちきりんな物をオーベッドに渡したんだと。それを海の中に落として、決まった祈りとか儀式をすりゃ、どこにおっても“あの魚ども”を呼び寄せられるってな。あいつら、世界中のあちこちに巣を持っとるらしいから、探し回ればどっかしらで見つかって、呼び出せるって話さ。

マットは、この件には最初から反対だった。島には近づくなって何度も言ったそうだ。けど、オーベッドは儲けに目がない男でな、あの金みたいな飾りがただ同然で手に入ると分かったら、それを専門に扱おうと思ったんだ。

そうやって何年も続けて、オーベッドはあの金のような金属を十分に集めて、ワイットの古びた縮絨工場を改装して精錬所を始めたのさ。

でな、三十八年ごろだったか――わしが七つのときだ――オーベッドがまた島へ戻ってみたら、島の連中は皆殺しにされとった。どうやら他の島々の者たちが異変を察知して、勝手に動いたらしい。結局、海のやつらが恐れる“古代の魔除けの印”を、奴らが持ってたんだろうな。どんなカナキーでも、海底からせり上がった島で、洪水より前の遺跡でも見つけりゃ、どんなもんでも手に入る可能性がある。あいつらは敬虔な奴らでな、島も火山の小島も全部叩き壊して、あまりに大きくて壊せなかった遺跡の一部以外、跡形も残らんようにしたそうだ。

当然ながら、それはオーベッドには痛手だった――そりゃあ、船の通常の貿易はひどく不調だったからな。インスマウスの連中全体にとっても痛手だった。昔の航海時代には、船長が儲ければ乗組員もそれなりに潤ったからな。町の連中は、たいてい羊みたいに無抵抗で辛抱してたが、魚は獲れなくなっていくし、工場もたいして回ってなかった。

そんな時分にオーベッドは、町の連中を『馬鹿どもが!』って罵り始めたんだ。クリスチャンの天国に祈ったって、何の助けにもならんと。『本当に必要なものを与えてくれる神を知ってる』って言い出してな、もし男どもが何人か協力してくれるなら、魚と金をもたらす“ある力”を呼び寄せられるかもしれんって――そう言ったのさ。」

ここで老人は言葉を詰まらせ、口ごもったかと思うと、急に陰鬱で不安げな沈黙に陥った。そしておびえるように肩越しを振り返り、再びあの遠くの黒い暗礁に目を据えた。私が声をかけても、彼は答えなかった。もう瓶を飲み干すまで放っておくしかなかった。彼は瓶の口を舐めるようにしてからポケットにしまい、ぶつぶつと自分に囁くようにつぶやき始めた。私は彼の口元に耳を寄せ、かすかにうかがえる言葉を捉えようとした。そして、汚れた白髭の奥に、皮肉げな笑みが浮かんでいるのを見た気がした。

確かに、彼は言葉をつむいでいた――そしてその大半は、私に聞き取れるものだった。

「かわいそうなマット――マットはずっと反対だった――町の連中を味方につけようとしてた、牧師たちとも長々と話してた――無駄だった――会衆派の牧師は追い出され、メソジストのやつは辞めた――バプティストのバブコック牧師なんて、二度と姿を見なかった――ヤハウェの怒り――わしゃ小さかったが、見たもんは見たし、聞いたもんは聞いた――ダゴンにアシュトレト――ベリアルにベルゼブブ――金の仔牛にカナン人とペリシテ人の偶像――バビロンの忌まわしきものども――メネ、メネ、テケル、ウパルシン――」

彼は再び口をつぐんだ。そしてその濁った青い目の輝きから、私は彼が今にも昏倒しそうなことを感じ取った。だが私がそっと肩に触れると、彼は驚くほど素早く反応し、さらにいくつかの謎めいた言葉を叩きつけてきた。

「わしの話が信じられんのか、あんちゃん? へっ、へっ、へっ……じゃあ聞いてみな。オーベッド船長と二十人あまりの連中が、夜中にこっそりボートで悪魔の暗礁まで漕いでいって、町中に響くほどの声で詠唱しとったのは、なんでだと思う? 教えてみな、え? それにな、オーベッドがあの暗礁の裏手、音も届かんほど深い海へ、やたらと重たいもんを何度も沈めとったのは、なんのためだ? ワラケアがくれた、あの妙な形の鉛の道具、あれを何に使ったと思う? どうなんだ、坊や?」

その目は狂気じみた野蛮な光を帯び、汚れた白髭は逆立つように震えていた。私は本能的に身を引いたが、それを見てザドックは、ぞっとするような笑い声を上げた。

「へっ、へっ、へっ、へっ! 分かってきたか? なあ、あの晩、わしが親父の望遠鏡を持って、屋根の上の小塔に登ったときのことを話そうか? あのとき、暗礁の上に、ぎっしりと何かの“形”がうごめいていた――月が昇るやいなや、そいつらは一斉に反対側の深海へ潜っていったんだ……オーベッドと連中は小舟に乗ってたが、あの形どもは月を見て、一斉に潜って、それっきり戻ってこなかった……あんたはどう思う? 人間じゃない“形”を、子どもの身ひとつで、小塔の上から見つめ続けるってのは……どんな気分だと思う? え?……へっ、へっ、へっ、へっ……」

老人は次第に錯乱していき、私は得体の知れぬ恐怖に震え始めた。彼の節くれだった手が私の肩に置かれたとき、その震えが笑いによるものばかりではないことに、私ははっきりと気づいた。

「なあ、あんた……ある夜、悪魔の暗礁の向こうで、オーベッドの小舟から何か重いもんが海に投げ込まれるのを見たとしようや……そんで、次の日、町から若い男がひとり姿を消したとする……どう思うね? ヒラム・ギルマンの姿を、その後見た者がいるか? どうだ? ニック・ピアース、ルエリー・ウェイト、アドニラム・サウスウィック、ヘンリー・ギャリソン――誰か見たか? え? へっ、へっ……

そうさ、あれからオーベッドはまた持ち直してきた。あいつの三人娘が、今まで誰も見たこともないような金の飾りを身に着け始めてな。精錬所の煙突からは煙が上がりはじめた。他の連中も景気が良くなってきて――魚が港に群れをなして押し寄せてくるようになったんだ。ニューベリーポート、アーカム、ボストンに送る積荷の量ときたら、神のみぞ知るってやつだった。そんでオーベッドは、古い支線の鉄道を通したってわけだ。

忘れんでくれよ、オーベッドが最初からカナキーの島でやってたことをそのまま再現しようとしてたなんて、わしは言ってない。初めのうちは、血を混ぜるつもりも、水に還る子供を育てるつもりもなかったと思う。あいつは金の飾りが欲しかった、それでかなりの代償を払う覚悟だった。最初のうちは、それで他の連中も満足してたのさ……。

だがな、四十六年になって、町の連中もさすがに自分で考えるようになった。行方不明になる奴が多すぎたし、日曜礼拝での説教も、あまりに異常になってたし、あの暗礁の話があまりにも広がりすぎた。わしも、あの小塔から見たことをモウリー町政委員に話したことで、少しは動きがあったのかもしれん。ある晩、町の連中がオーベッドの一団をこっそり尾行して暗礁まで行ったんだと。わしは、いくつかの小舟の間で銃声があったのを聞いた。翌日には、オーベッドを含む三十二人が拘束されて、皆が『一体何が起こったのか』『どんな罪状で起訴できるのか』と困惑してたさ。神よ……もしそのとき誰かが、少しでも先を読めていたなら……。二週間後、海には何一つ投げ入れられないまま……」

ザドックは疲労と恐怖の色を浮かべ始め、私はしばらく彼の沈黙を黙って許した。しかし潮が満ち始め、波の音が耳に届くようになると、それが彼を再び覚醒させた。

「あの夜……おぞましい夜だった……わしは塔の上にいた……うじゃうじゃいたんだ……あの暗礁に……何百と……それが港を泳いでマナクセット川に入ってきた……神よ、あの夜、インスマウスの街で何が起こったか……うちの扉も叩かれた……だが親父は開けなかった……そして銃を手にして台所の窓から抜け出し、モウリー委員を探しに行った……死体の山、死にかけた者たち……銃声と悲鳴……オールド・スクエア、タウン・スクエア、ニュー・チャーチ・グリーンでの叫び声……牢獄は開かれ……布告がなされ……反逆と呼ばれた……あとから来た連中には『疫病』ってことになってた……住民の半数がいなくなってたってのによ……残ったのは、オーベッドと“あいつら”に従う者たち、もしくは沈黙を守る者だけ……それ以来、親父の消息は……もう……」

老人は荒く息をつき、汗をだらだらと流していた。その手が私の肩をさらに強くつかんだ。

「朝になると、すべてが片付いていた……だが痕跡は残っていた……オーベッドは、まるで町の支配者のように振る舞い始めた……今後は“変わる”ことになる……礼拝のときは、ほかの連中も一緒に“崇める”ようになる……特定の家々には“来客”を迎えるよう命じられた……あいつら、カナキーの時と同じように混ざりたがってた……そしてオーベッドは、止めるつもりはなかった。正気じゃなかったよ……あの件に関してはまるで狂人だった……あいつは言ってた……魚も宝も運んでくれるんだから、欲しがってるもんを与えて当然だって……

見た目には何も変わっちゃいなかった――ただ、よそ者とは関わるなって言われただけさ、それが身のためだってな。町のもんは全員、“ダゴンの誓い”を立てさせられた。それから二つ目、三つ目の誓いってのもあってな、わしらの中の何人かはそっちも受けた。特別な協力をした奴には、特別な見返り――金やら何やら――が与えられたのさ。断っても意味はねえ、だって海の底にはあいつらが何百万とおるんだからな。できることなら地上に上がってきて人類を滅ぼすような真似はしたくないって連中だが、裏切ったり暴いたりすりゃ、それもやってのけるってわけだ。

ちゃんと生贄を差し出して、あいつらの好む呪物を与えて、町の中に“泊まる場所”を用意してやれば、まあ黙って見逃してくれるんだよ。“忠実なる者の一団”――すなわち“ダゴン教団”に属してるってことになってな、子どもたちは決して死なず、“母なるヒュドラ”と“父なるダゴン”のもとへ還ることになる……わしら全てがかつて来たところへ、ってわけさ――イア! イア! クトゥルフ・フタグン! フングルイ・ムグルウ・ナフ・クトゥルフ・ルルイエ・ウガナグル・フタグン――」

このときザドックは呻き始め、涙が深く刻まれた頬を伝って、絡まった髭の中へと落ちていった。

「神よ、十五の頃からわしが見てきたものは……“メネ、メネ、テケル、ウパルシン”……行方不明になった連中、自ら命を絶った連中……アーカムやイプスウィッチや、他の町で真実を話そうとした者は、みな狂人扱いされた……今、おまえがわしをそう呼んどるようにな……だが神に誓って、わしは見たんだ……あいつら、とうにわしを殺しとったはずだが、わしはオーベッドから“第一の誓い”と“第二の誓い”を受けとったからな、だから黙ってさえいれば守られてた。だが“第三の誓い”は……あれだけは、わしは絶対に受けなんだ……死んだほうがましだった……

南北戦争の頃になって、事態はもっと悪化した――あの四十六年以降に生まれた子どもたちが成長し始めたのさ……全部じゃねえが、何人かは。わしゃ怖かった……あの夜以来、もう何も探らなかった……そして“あれら”を近くで見たことは一度もない――いや、“完全なやつ”を、って意味でな。バーナバス・マーシュってのが今、精錬所をやっとるが、あいつはオーベッドの長男オネシフォラスの息子で、つまり孫になる。でも、母親はな……表には出てこん女のひとりだった。

いまのバーナバスは、ほぼ変わり果てとる。もう目を閉じられんし、身体の形もおかしくなっとる。服をまだ着とるらしいが、もうじき水に還るだろうな……」

そのとき、満ちてくる潮の音がひどく耳につくようになり、老いた語り手の気分は、涙交じりのうわ言から、周囲を警戒するような怯えへと移っていった。彼はときおり肩越しに、あるいは暗礁の方角へとおびえたように視線を走らせ、それまでの荒唐無稽な語りにもかかわらず、私は彼の不安をどこかで共有し始めていた。

ザドックは突然、声を張り上げ、まるで自分を奮い立たせようとでもするかのように叫んだ。

「おい、おまえ、なんで何も言わん? こんな町に住んでみろや! あらゆるもんが腐って崩れて、塞がれた家の地下や屋根裏で怪物どもが這いずり回って、うめいて、吠えて、跳ね回っとる……そんなところに住んでみろってんだ! ……でもな、旦那、それが一番ひどいってわけじゃねぇんだよ!」

ザドックは今や絶叫しており、その狂気じみた声の凄まじさは、私が認めたくないほどに私を不安にさせた。

「呪われろ、おまえ、そんな目でわしを見るんじゃねえ――オーベッド・マーシュに言ってやったよ、あいつは地獄にいるってな、そして永遠にそこから出られねえって! へっ、へっ……地獄だって言ってんだよ! わしは捕まらん――何もしてねえ、誰にも何も話してねえ――

――おお、あんたか、若造? じゃあよ、まだ誰にも何も話してねえとしても、今から話してやるぜ! そこにじっと座って聞いてな――これから話すのは、誰にも話したことのねえことなんだ……

わしはあの夜以降、何も探らなかったって言ったが――だがな、それでも色々知っちまったんだ!

おまえ、本当の恐怖ってやつが何か知りたいんだろ? じゃあ教えてやる――問題なのは、あの魚の悪魔どもが“やったこと”じゃねえ、“これからやること”なんだ! あいつらは自分たちが来た場所から、あるものを引き上げて町へ持ってきてる――もう何年も前から、そして最近じゃ少しゆるんでるがな。川の北、水通りとメイン通りの間にあるあの家々には、あいつらが住んでる――悪魔どもと、あいつらが持ってきた“それ”がな――

でな、奴らが“準備できた”ら……そう、“準備できた”ら……おまえ、“ショゴス”って聞いたことあるか?……

――なあ、聞いてるのか!? あいつらが何者か、わしは知っとるんだ――あの夜、見ちまったんだよ……ヒャアアアッ――アアアァッ!」

その悲鳴は、あまりにも突然で非人間的な恐怖を帯びており、私は卒倒しそうになった。彼の目は私の背後――あの悪臭漂う海の方へ向けられ、まさに飛び出さんばかりに見開かれていた。その顔はまるでギリシア悲劇の仮面のように、恐怖の表情で凍りついていた。骸骨のような手は私の肩を異様な力で締め上げていたが、私が振り返って彼の見たものを確かめようとしても――そこには何も見えなかった。

ただ、満ち潮が寄せてきており、その波の列の中に、やや局所的な波紋がひとつ混じっていたような気がした程度だった。

だがザドックは私を揺さぶり、その凍りついた顔が、ひくつくまぶたと震える口元へと崩れていくさまを私は凝視した。やがて、彼の声が、今度はおののく囁きとなって戻ってきた。

「逃げろ! ここを離れろ! あいつら、見たんだ……命が惜しけりゃ逃げるんだ! 何も待つな――もうバレたんだ――走れ、早く、この町を離れるんだ――」

またひとつ大波が、崩れかけた波止場の石組みに打ちつけられ、その音が、狂気の老人のささやきを再び非人間的で血も凍るような絶叫へと変えた。

「イ――ヤァ――アァ――ッ!」

「ヤァァァァァァ――ッ!」

私はまだ混乱から回復していなかったが、その間に彼は私の肩から手を放ち、狂ったように街路の方へ駆け出し、廃墟の倉庫の壁に沿って北へよろめきながら姿を消した。

私はもう一度海の方を見たが、やはりそこには何もなかった。そしてウォーター・ストリートに出て北の方を見やったとき、そこにザドック・アレンの姿はどこにもなかった。

翻訳・編集

この翻訳および編集はすべてLV73によるものであり、著作権はLV73に帰属します。

また掲載されている画像はすべてLV73が独自に制作・用意したものであり、原作とは一切関係ありません。