不思議の国のアリス 第7章 狂気のお茶会

ルイス・キャロル,不思議の国のアリス,1985年

訳

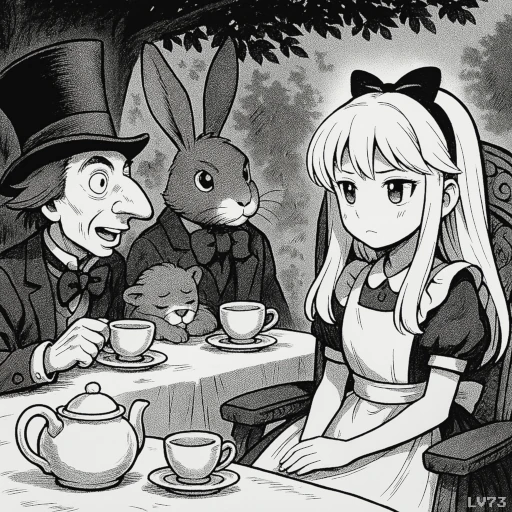

家の前の木の下にはテーブルが設けられており、三月ウサギと帽子屋がお茶をしていた。そのあいだにはヤマネ(訳注:リスに似た小さな齧歯類でネズミの仲間)が座っていたが、すっかり眠っており、ほかの二人はヤマネをクッション代わりに使い、肘を乗せてその頭越しに話をしていた。「ヤマネにとってはすごく居心地が悪いでしょうね」とアリスは思った。「でも、眠っているのだから気にしていないのかも」

テーブルは大きかったが、三人はその一角にぎゅうぎゅうに集まっていた。アリスが近づくと、彼らは「席がない! 席がないぞ!」と叫んだ。「席はたくさんあるわ!」とアリスは憤然として答え、テーブルの端の大きな肘掛け椅子に腰を下ろした。

「ワインをどうぞ」と三月ウサギは励ますような口調で言った。

アリスはテーブルをぐるりと見回したが、そこにはお茶しかなかった。「ワインなんて見えないけど」と彼女は言った。

「ないんだ」と三月ウサギは言った。

「じゃあ、すすめるなんて無作法じゃない!」とアリスは怒って言った。

「招かれもしないで座るのも無作法さ」と三月ウサギは言い返した。

「あなたのテーブルだなんて知らなかったわ。三人分以上に用意されてるんだもの」とアリスは言った。

「髪の毛を切ったほうがいいな」と帽子屋が言った。彼はしばらくアリスを興味深げに見ていたが、それが彼の最初の発言だった。

「個人的なことを言うのはやめるべきよ。とても失礼だわ」とアリスはややきびしく言った。

帽子屋はその言葉を聞いて目を大きく見開いたが、ただこう言った。「なぜワタリガラスは書き物机に似ているのか?」

「まあ、やっと面白くなってきたわ!」とアリスは思った。「なぞなぞが始まったのね。――きっと答えられると思う」と彼女は口に出して言った。

「つまり、答えがわかるってことかい?」と三月ウサギが言った。

「そうよ」とアリスは答えた。

「じゃあ、自分が言いたいことをちゃんと言いなよ」と三月ウサギが続けた。

「言ってるつもりよ。少なくとも――少なくとも、私が言うことは、私が言いたいことよ――それって同じことじゃない?」とアリスは慌てて言った。

「まったく同じじゃないね!」と帽子屋が言った。「『私は食べるものを見る』と『私は見るものを食べる』が同じだって言うようなもんさ!」

「『私は欲しいものを手に入れる』と『私は手に入るものが好き』が同じって言うようなもんさ!」と三月ウサギが言い足した。

「『私は眠っているときに息をする』と『私は息をしているときに眠る』が同じって言うようなもんさ!」とヤマネが、どうやら寝言で言った。

「お前には同じようなもんだろう」と帽子屋は言い、そこで会話は途切れ、全員が一分ほど沈黙した。アリスはワタリガラスと書き物机について覚えていることを思い出そうとしたが、大して思い出せなかった。

沈黙を破ったのは帽子屋だった。「今日は何日だ?」とアリスに向かって言いながら、懐中時計を取り出し、不安そうにそれを眺め、時おり振ったり耳に当てたりしていた。

アリスは少し考えてから、「四日です」と言った。

「二日ずれてるじゃないか!」と帽子屋はため息をついた。「だから言ったのに……時計の中にバターなんか塗ったらダメだって!」と、三月ウサギをにらみつけながら言い足した。

「でも一番いいバターだったのに」と三月ウサギはおずおずと答えた。

「そうさ、でもパンくずも一緒に入ったんだろう」と帽子屋はぶつぶつ言った。「パン切りナイフで塗ったら、そりゃ入るさ」

三月ウサギは懐中時計を手に取り、陰気そうにそれを見た。そしてそれを紅茶のカップにどぼんと浸し、また取り出して見つめたが、最初の言葉以上に気の利いたことは思いつかなかった。「でも最高のバターだったんだよ」

アリスは彼の肩越しに覗き込み、興味津々で言った。「なんて変な時計! 日付はわかるのに、時刻はわからないなんて!」

「なぜ時刻がわかる必要がある?」と帽子屋はつぶやいた。「君の時計は今年が何年か教えてくれるのかい?」

「もちろん教えてくれないわ」とアリスはすぐに答えた。「だって、年ってそんなに頻繁に変わらないもの」

「僕の時計も同じさ」と帽子屋は言った。

アリスはひどく困惑した。帽子屋の言葉は意味をなしていないようだったが、それでも確かに英語ではあった。「よくわかりません」と彼女はできるだけ丁寧に言った。

「ヤマネがまた寝てるな」と帽子屋は言い、ヤマネの鼻先に熱いお茶を少し注いだ。

ヤマネは苛立たしげに頭を振り、目を開けることなく言った。「もちろん、もちろん。それは僕が言おうとしていたことだよ」

「さて、なぞなぞの答えはわかったかい?」と帽子屋は再びアリスに向かって言った。

「もう降参よ」とアリスは答えた。「答えは何?」

「まったくわからん」と帽子屋は言った。

「僕もだよ」と三月ウサギも言った。

アリスは疲れたようにため息をついた。「そんな答えのないなぞなぞを出して時間を無駄にするより、もっと有意義なことをすればいいのに」

「君が時間のことを僕くらいよく知っていればね」と帽子屋は言った。「“時間を無駄にする”なんて言い方はしないはずさ。時間は“彼”なんだよ」

「何を言ってるのかさっぱりわからないわ」とアリスは言った。

「そりゃそうだろう!」と帽子屋は頭を投げるようにして言った。「どうせ時間と話したこともないんだろう?」

「たぶんないと思うけど」とアリスは慎重に答えた。「でも、音楽のレッスンのときに『テンポを取る“beat time”』って言われるわ」

「ほら、それが原因さ」と帽子屋は言った。「『時間は叩かれる“beat time”』のが嫌いなんだ。もし時間と仲良くしてれば、時計なんて思いのままにしてくれるんだぜ。たとえば朝の九時、授業の始まる時間だったとするだろ? そこで時間にささやいてやれば、時計の針はくるっと回って一時半! ご飯の時間さ!」

(「本当にそうならいいのに」と三月ウサギはつぶやいた)

「それはすごいわね」とアリスは考え込んで言った。「でも――その、ご飯の時間になっても、お腹が空いてないかも」

「最初はそうかもしれないね」と帽子屋は言った。「でも好きなだけ一時半に止めておけるんだよ」

「それがあなたのやり方なの?」とアリスは尋ねた。

帽子屋は悲しげに首を振った。「僕じゃないよ!」と答えた。「僕らは去年の三月にけんかしてね――あいつが狂い出す直前だったんだよ――」(ティースプーンで三月ウサギを指さしながら)「――ハートの女王が開いた盛大な演奏会のときで、僕が歌わなきゃならなかったのさ。

『きらきら こうもりさん!

君は何をしてるのかしら!』

この歌、知ってるかい?」

「なんとなく似たようなのは聞いたことあるわ」とアリスは言った。

「こう続くんだよ」と帽子屋は話を続けた。「こうさ――

空の上をひらひらと

お空に浮かぶティートレイ

きらきら――

ここでヤマネが体を揺すって、眠りながら「きらきら、きらきら、きらきら――」と歌いはじめ、あまりに長く続いたので、止めさせるためにつねられた。

「で、僕がやっと最初の一節を終えたところでね」と帽子屋は言った。「女王が飛び上がってどなったのさ――『こいつは時間を殺してる!首をはねよ!』ってね」

「なんて恐ろしい乱暴者なの!」とアリスは叫んだ。

「それ以来さ」と帽子屋は悲しげな口調で続けた。「時間は僕の言うことをまったく聞かなくなった!いまじゃいつでも六時なんだ」

アリスの頭にひらめきが浮かんだ。「だからここにはティーセットがたくさん出しっぱなしなのね?」

「そう、それが理由さ」と帽子屋はため息混じりに言った。「いつでもお茶の時間、だから片付ける暇なんてないのさ」

「じゃあ、順番に席を移動するのね?」とアリスは言った。

「その通り」と帽子屋は言った。「使ったところからね」

「でも、最初のところに戻ったらどうなるの?」とアリスは恐る恐る尋ねた。

「話題を変えようよ」と三月ウサギがあくびをしながら口をはさんだ。「この話には飽きた。ぼくはこのお嬢さんの物語を聞かせてもらうのに一票!」

「お話なんて知らないわ」とアリスは少し不安そうに言った。

「じゃあ、ヤマネが語れ!」と二人は叫んだ。「起きろ、ヤマネ!」

そして彼らはヤマネの両脇を同時につねった。

ヤマネはゆっくりと目を開けた。「寝てなかったよ」とかすれた弱々しい声で言った。「君たちの話、ぜんぶ聞いてたさ」

「物語を聞かせて!」と三月ウサギが言った。

「ええ、ぜひ聞かせて!」とアリスも頼んだ。

「さっさと頼むぞ」と帽子屋が付け加えた。「じゃないと、語り終える前にまた寝ちまうぞ」

「むかしむかし、三人の小さな姉妹がいてね」とヤマネはとても急いで話しはじめた。「名前はエルシーとレイシーとティリーって言って、井戸の底に住んでたんだ――」

「何を食べてたの?」とアリスが尋ねた。食べ物や飲み物のことにはいつも大きな関心があったのだ。

「糖蜜さ」とヤマネは、しばらく考えてから言った。

「でもそんなことできっこないわ」とアリスはやさしく言った。「病気になっちゃうじゃない」

「なったとも」とヤマネは言った。「ひどく病気になったよ」

アリスはそんな奇妙な暮らしを想像しようとしたが、どうにもわけがわからなくなってしまい、話を続けることにした。「でも、どうして井戸の底に住んでたの?」

「もっとお茶をどうぞ」と三月ウサギがアリスにとても真剣な口調で言った。

「まだ何もいただいてませんけど」とアリスは気分を害した様子で答えた。「だから“もっと”なんていただけませんわ」

「“少なくともらえない”って言いたいんだろ」と帽子屋が言った。「“何もない”より“もっと”のほうがずっと簡単だよ」

「あなたの意見なんて聞いてません!」とアリスが言った。

「今、誰が個人的なことを言ったんだい?」と帽子屋が得意げに言った。

アリスはこれに何と答えてよいかわからず、黙ってお茶とパンとバターを自分で取った。そしてヤマネに向き直り、質問を繰り返した。「どうして井戸の底に住んでたの?」

ヤマネはまた一、二分考えてからこう言った。「糖蜜の井戸だったからさ」

「そんなのあるわけないでしょ!」とアリスは怒りかけたが、帽子屋と三月ウサギが「シーッ、シーッ」と言い、ヤマネはむっつりしてこう言った。「礼儀がなってないんなら、自分で続きを語ったらどうだい」

「いいえ、続けてちょうだい!」とアリスはとても低姿勢で言った。「もう邪魔しないから。たぶん、ひとつくらいは本当にあるのかも」

「ひとつだけだと!?」とヤマネは憤慨した様子だった。しかし、それでも続けることに同意した。「それでね、その三人の姉妹は――絵を習ってたんだ、わかるだろ――」

「何を描いてたの?」とアリスが、約束をすっかり忘れて尋ねた。

「糖蜜さ」とヤマネは今度は考えもせずに言った。

「新しいカップがほしいな」と帽子屋が口をはさんだ。「みんな一つずつ席をずれよう」

そう言いながら帽子屋が移動し、ヤマネもその後について移った。三月ウサギはヤマネの席に、アリスはしぶしぶ三月ウサギの席に座った。得をしたのは帽子屋だけで、アリスは前より悪い場所になった。三月ウサギがちょうどミルク壺を皿にこぼしていたからである。

アリスはヤマネをまた怒らせたくなかったので、とても慎重に尋ねた。「でも、よくわからないわ。どこから糖蜜をくみ上げたの?」

「水の井戸から水がくめるなら」と帽子屋が言った。「井戸から水を汲み出せるんだから、糖蜜井戸から糖蜜を汲み出せるはずだ――バカか?」

「でも彼女たちはその井戸の中にいたのよ」とアリスはヤマネに言った。帽子屋の最後の言葉にはわざと反応しなかった。

「もちろんそうさ」とヤマネは言った。「――井戸の中さ」

この答えにはアリスもすっかり混乱してしまい、しばらくヤマネの話を黙って聞いていた。

「彼女たちは絵を習っていたんだ」とヤマネは続けた。あくびをしながら目をこすっていた――というのも、もうひどく眠そうだったからである。「それで、いろんなものを描いていたよ――“M”で始まるものはなんでも――」

「どうして“M”で始まるものなの?」とアリスが尋ねた。

「どうして“M”で始まるものを描いちゃ、いけないって決まりでもあるのか?」と三月ウサギが言った。

アリスは黙った。

ヤマネはこのときにはもう目を閉じて、うとうとし始めていたが、帽子屋につねられて、小さな叫び声をあげて目を覚まし、話を続けた。「――“M”で始まるもの、たとえばネズミ捕り“mouse-traps”とか、月“moon”とか、記憶“memory”とか、たくさん“muchness”――“すごく似てる”って言うときの“much of a muchness”ってやつ――『たくさん』の絵って見たことあるかい?」

「そう言われてみれば」とアリスはすっかり混乱して、「見たことないと思うわ――」

「じゃあ話すべきじゃないね」と帽子屋が言った。

この無礼な言いぐさは、アリスにとって我慢ならないものであった。彼女はひどく腹を立てて立ち上がり、その場を立ち去った。ヤマネはたちまち眠りに落ち、他の二人は彼女が去っていくのをまるで気にも留めなかった。アリスは何度か後ろを振り返りながら、もしかしたら引き止められるのではと期待したが、最後に見たとき、二人はヤマネをティーポットに押し込もうとしていた。

「とにかく、あんなところには二度と行かないわ!」とアリスは森の中を歩きながら言った。「あれほど馬鹿げたお茶会なんて、人生で初めてよ!」

ちょうどそのとき、ある木にドアがついているのに気づいた。「これはおかしいわ!」とアリスは思った。「でも今日は何もかもがおかしいんだもの。すぐに入ってみようっと」そう思って、彼女は中へと入っていった。

再びアリスは長い広間に出て、すぐ近くにはあの小さなガラスのテーブルがあった。「今度こそ、うまくやれるわ」とアリスは言って、小さな金の鍵を取って、庭へ続く扉の鍵を開けた。それからポケットに入れておいたキノコを少しかじって、身長をおよそ一フィート(訳注:約三十センチメートル)にまで縮めた。そして小さな通路を通り抜け――ついに彼女は、美しい庭園にたどり着いた。色とりどりの花壇や涼しげな噴水に囲まれて。

補足

書き物机

手紙や日記などを書くために使う専用の机のことで、以下のような特徴がある。

- 天板が斜めになっていたり、蓋が開閉できる構造のものも多い

- 小引き出しや文具を収納するスペースがあり、インク壺やペン立てなども置ける設計

- 18〜19世紀のヨーロッパでは、紳士淑女が手紙を書くための家具として一般的だった

- 貴族の邸宅や中流階級の家庭にあった、教養や礼儀を象徴する家具

翻訳・編集

この翻訳および編集はすべてLV73によるものであり、著作権はLV73に帰属します。

また掲載されている画像はすべてLV73が独自に制作・用意したものであり、原作とは一切関係ありません。

各章

- 不思議の国のアリス 第1章 うさぎの穴をまっさかさま

- 不思議の国のアリス 第2章 涙の池

- 不思議の国のアリス 第3章 コーカスレースと長いお話

- 不思議の国のアリス 第4章 白ウサギが小さなビルを送り込む

- 不思議の国のアリス 第5章 イモムシの忠告

- 不思議の国のアリス 第6章 ブタとコショウ

- 不思議の国のアリス 第7章 狂気のお茶会

- 不思議の国のアリス 第8章 女王のクロケー場

- 不思議の国のアリス 第9章 まがいウミガメの話

- 不思議の国のアリス 第10章 ロブスターのカドリーユ

- 不思議の国のアリス 第11章 タルトを盗んだのはだれ?

- 不思議の国のアリス 第12章 アリスの証言